El tesoro químico oculto en el polvo de las calimas

A menudo lo percibimos solo como una molestia: cubre los coches, tiñe de ocre los cielos y deja una capa rojiza sobre las ciudades durante episodios de calima. Sin embargo, el polvo del desierto, ese visitante inesperado que llega impulsado por el viento desde tierras lejanas, podría estar contándonos una historia muy distinta si lo miramos con atención.

Bajo el microscopio, este polvo revela una composición rica en minerales, algunos con propiedades sorprendentes. ¿Y si lo que consideramos un residuo atmosférico fuera, en realidad, un recurso natural con potencial para generar energía limpia?

Mucho más que tierra en el aire

Cada año, especialmente durante el verano, miles de millones de toneladas de polvo son levantadas desde regiones áridas del planeta, formando gigantescas masas de aire cargadas de partículas en suspensión. Estas nubes, conocidas como calima, pueden recorrer miles de kilómetros y llegar a zonas tan diversas como el norte de Europa, Oriente Medio o incluso la selva del Amazonas.

Lejos de ser un fenómeno anecdótico, el polvo del desierto tiene efectos reales y de gran alcance: puede fertilizar suelos, modificar la formación de nubes, alterar los patrones de lluvia o incluso influir en el desarrollo de huracanes. También tiene un impacto directo sobre la salud humana, ya que las partículas finas que transporta pueden penetrar en el sistema respiratorio, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Pero más allá de estos efectos conocidos, hay un hecho menos evidente. Este polvo está compuesto por minerales que pueden absorber la luz del sol y activar reacciones químicas, es decir, puede actuar como un material fotocatalítico natural.

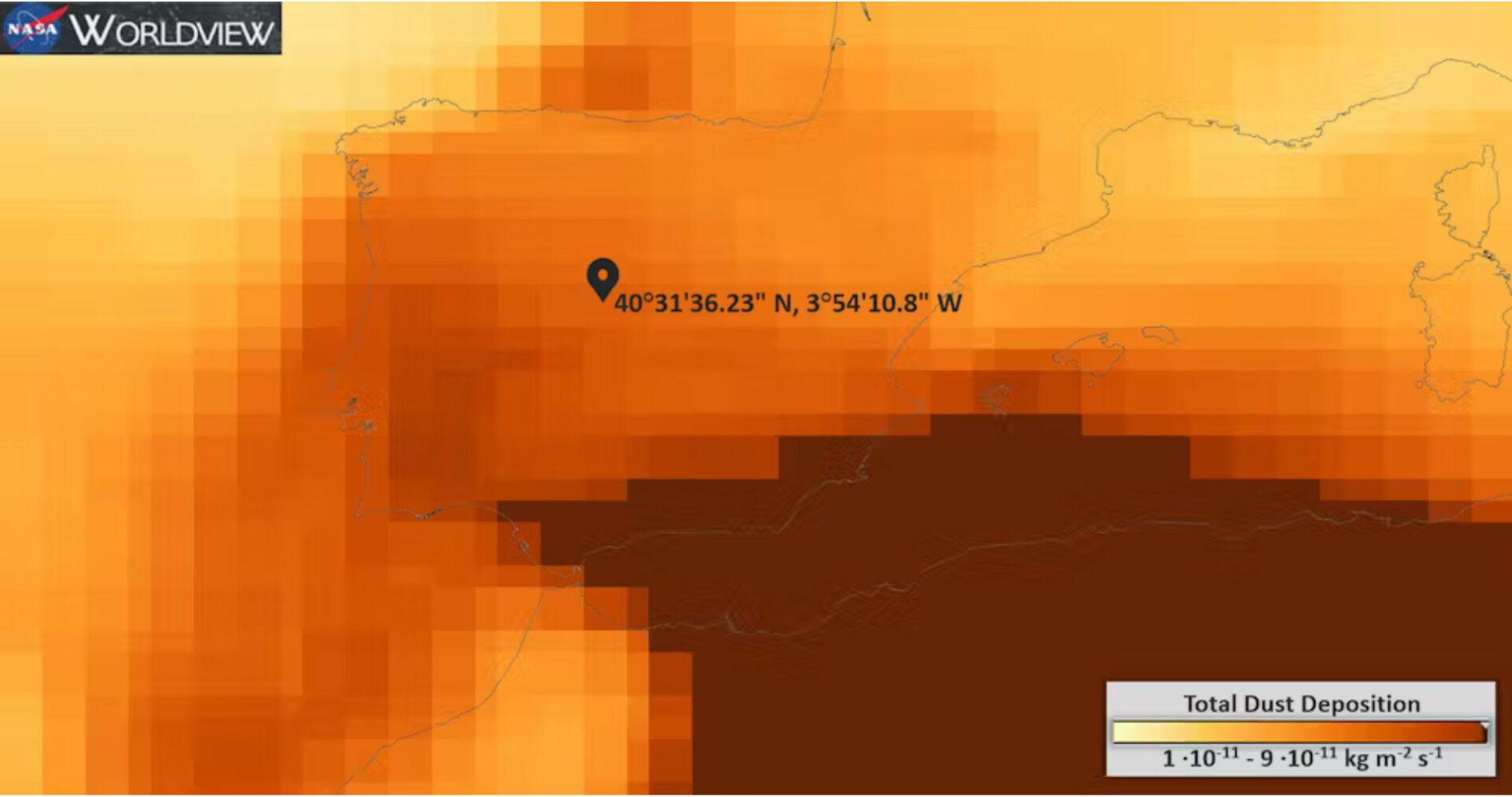

Representación de la deposición total de polvo en Las Rozas (Madrid) el 15 de marzo de 2022, durante la tormenta Celia. Datos de la Oficina de Modelización y Asimilación Global de la NASA (GMAO), CC BY-SA

Un cóctel mineral con propiedades ocultas

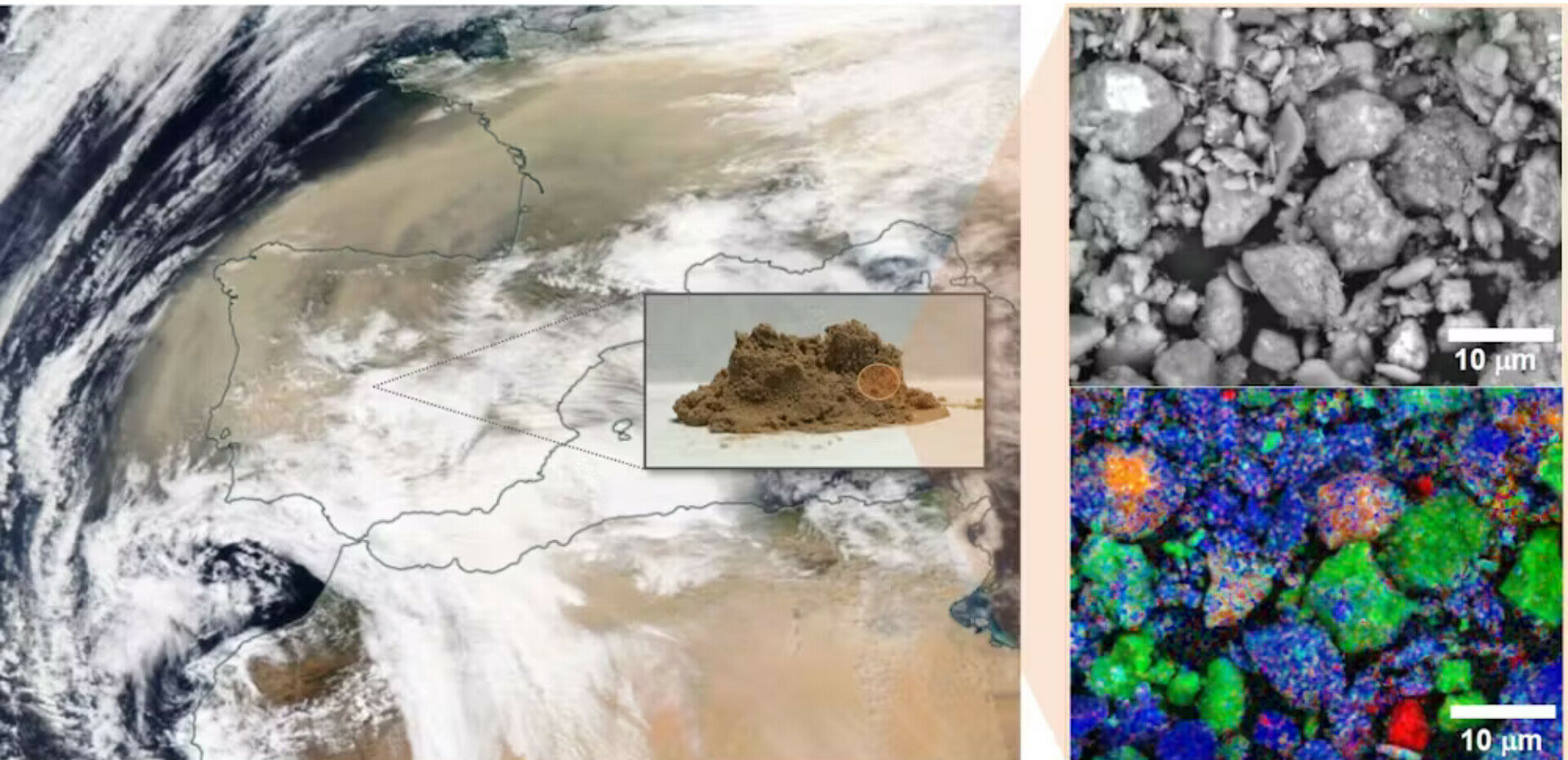

En un estudio reciente, hemos analizado muestras de polvo recogidas tras la tormenta de calima Celia, que afectó a buena parte de España en marzo de 2022. Descubrimos que este polvo proveniente del desierto del Sáhara está formado en su mayoría por minerales comunes como cuarzo, calcita, feldespato potásico y dolomita.

Estas partículas, tan ligeras y finas que el viento puede levantarlas con facilidad, son las responsables de las espectaculares nubes rojizas que cruzan el cielo durante los episodios de calima. Pero lo más interesante no está en lo que abunda, sino en lo que aparece en pequeñas dosis.

En torno al 1 % de la muestra contenía rutilo (una forma cristalina de dióxido de titanio, TiO₂) y minerales ricos en hierro como la hematita. Estos compuestos tienen propiedades fotoactivas, es decir, son capaces de absorber la luz del sol y activarse para desencadenar reacciones químicas. En otras palabras, el polvo del desierto contiene, de forma natural, los mismos ingredientes que usamos en el laboratorio para preparar fotocatalizadores activos para la producción de hidrógeno.

(a) Imagen del satélite Aqua (NASA) y fotografía de una muestra del polvo. (b) Imagen de microscopio y (c) análisis químico: titanio (rojo), hierro (naranja), calcio/magnesio (verde), silicio (azul). Laura Collado, CC BY-SA

Comparación con un fotocatalizador comercial

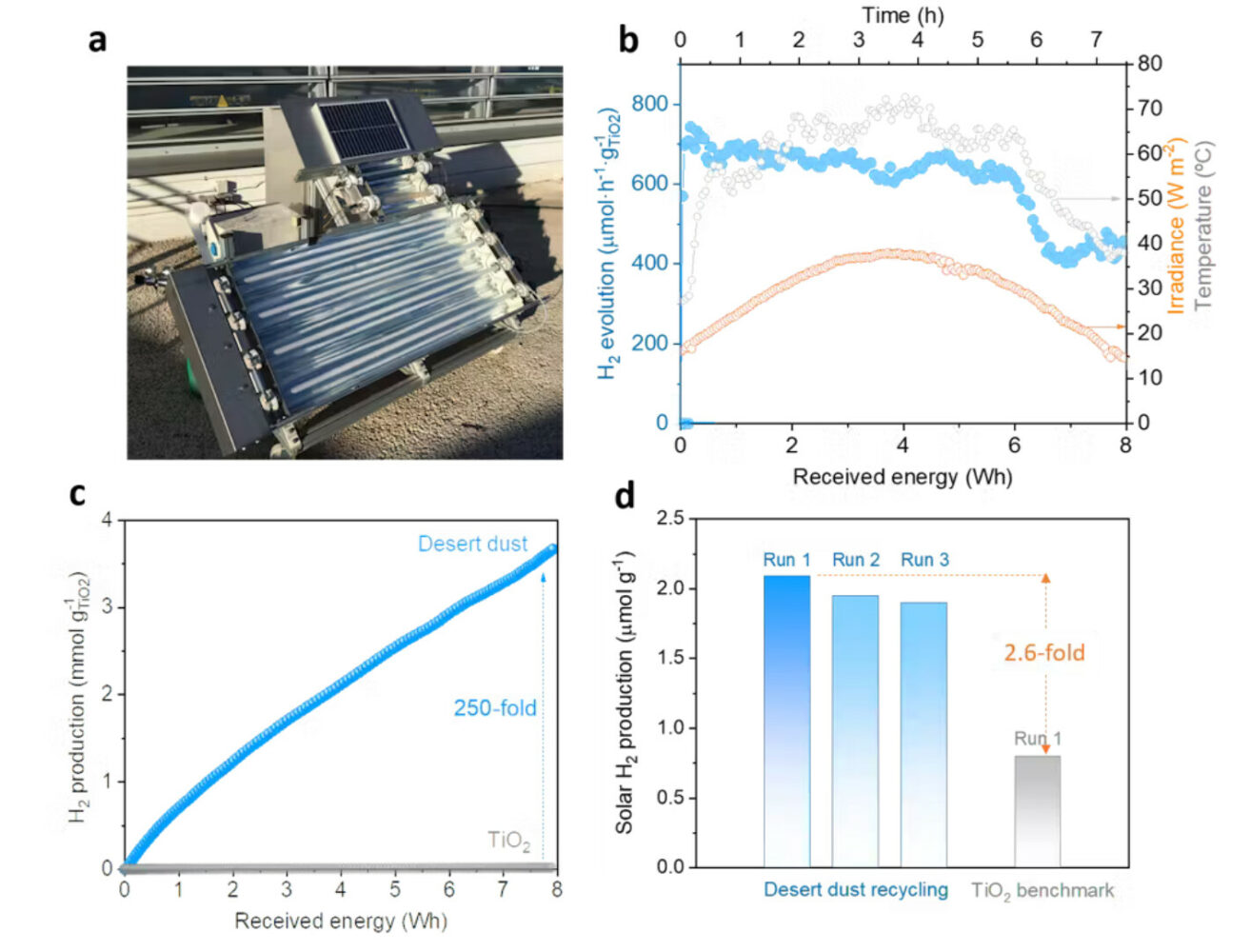

Para comprobar si este potencial se traducía en resultados reales, probamos el polvo como fotocatalizador en un reactor solar experimental. Al exponerlo a la luz del sol en presencia de vapor de agua y etanol, el material fue capaz de generar hidrógeno. Y además esta producción fue 250 veces mayor que la obtenida con el dióxido de titanio comercial usado como material de referencia, comparando la cantidad de titanio presente en ambas muestras.

Además, realizamos ensayos de reutilización y estabilidad, comprobando que el polvo mantenía su actividad tras varios ciclos de uso consecutivos. Los resultados confirmaron que el polvo mantenía su actividad fotocatalítica sin desactivarse, convirtiendo a este material en un candidato prometedor para futuras investigaciones, especialmente basadas en tecnologías solares y materiales naturales y abundantes.

Producción de hidrógeno solar empleando polvo sahariano como fotocatalizador. (a) Fotoreactor solar de fase gaseosa a escala de planta semipiloto, equipado con colectores. (b) Producción de hidrógeno a partir de una mezcla de agua y etanol en función de la energía solar recibida. (c) Comparación de la producción acumulada de hidrógeno solar entre el polvo y el dióxido de titanio comercial usado como referencia. (d) Experimentos de reutilización con polvo sahariano lavado (ensayos durante 3 días) y comparación con una muestra de TiO₂ no reutilizada. Laura Collado, CC BY-SA

De residuo a recurso

Nuestro estudio propone una forma de mirar al polvo del desierto no solo como un fenómeno molesto o un residuo atmosférico, sino también como un material con valor oculto. Inspirado en la naturaleza, el trabajo plantea una estrategia de aprovechamiento que encaja con los principios de sostenibilidad y economía circular, sacando partido a lo que ya tenemos, sin necesidad de grandes transformaciones ni costosos procesos industriales.

En un escenario global marcado por el cambio climático, la escasez de recursos y la expansión de las zonas áridas, repensar cómo gestionamos materiales abundantes y poco valorados, como el polvo en suspensión, cobra más sentido que nunca.

Más allá de su aplicación inmediata, esta investigación abre nuevas líneas para el desarrollo de tecnologías solares que apuesten por lo simple, lo natural y lo local. Y nos recuerda que, a veces, las soluciones más prometedoras pueden estar flotando literalmente en el aire.